Une averse révélatrice d’une vulnérabilité urbaine

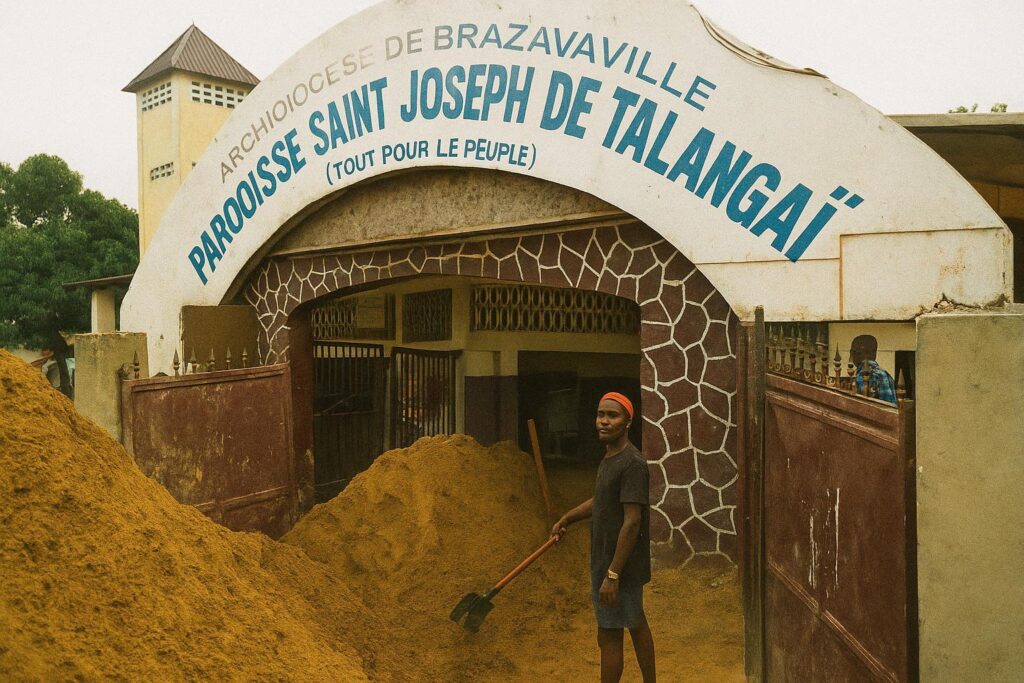

Dans la nuit du 13 au 14 juin, une averse d’une rare intensité s’est abattue sur Brazzaville, charriant un limon épais depuis les hauteurs vers les bas-fonds de Ngamakosso et Mama-Mboualé. Submergée, la paroisse Saint-Joseph de Tout-pour-le-Peuple s’est réveillée ensevelie sous plus d’un mètre de sable. L’événement, loin d’être isolé, met en lumière la dépendance de la capitale à des micro-collecteurs souvent engorgés, incapables d’absorber des volumes d’eau de pluie de plus en plus erratiques.

Le vécu déstabilisé des fidèles

Autour de l’abbé Godefroy Biacel Esther Locko, les paroissiens observent des bancs à demi disparus, une nef transformée en dune et des archives liturgiques détrempées. « Nous ne pouvons laisser la maison de Dieu disparaître sous le sable », confie le prêtre, le regard posé sur la Madone demeurée intacte. Pour de nombreux croyants, l’église constitue non seulement un lieu de prière, mais aussi un repère identitaire dans un quartier densément peuplé. Sa fermeture temporaire bouleverse baptêmes, mariages et séances de catéchèse, renforçant le sentiment d’urgence.

Solidarité interparoissiale et esprit citoyen

Dès le 23 juin à l’aube, plus d’une centaine de jeunes de la paroisse voisine Saint-Jean-Baptiste de Talangaï ont convergé vers Saint-Joseph, maniant pelles et brouettes. Leur action, spontanée mais méthodique, a permis d’extraire près de trente tonnes de sable en une journée, ouvrant un passage vers la sacristie. « Nous sommes la génération qui doit prouver que la solidarité est plus forte que l’érosion », affirme Lilian Mabiala, étudiant en génie civil et bénévole. La mobilisation, relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement dépassé la sphère ecclésiale pour gagner les associations de quartier et les comités d’élèves en vacances.

Regards d’experts sur l’urbanisme brazzavillois

Si la solidarité panse les plaies, les spécialistes interrogés évoquent des remèdes structurels. L’ingénieure hydrologue Irène Okouélé voit dans cet épisode « la démonstration que le tissu urbain vient buter sur un réseau de drainage sous-dimensionné ». Les dernières études de la faculté des sciences affirment que plus de 60 % des parcelles de la capitale se trouvent à moins de cinq cents mètres d’un ravin ou d’une ravine active, favorisant coulées de boue et ensablement des axes routiers.

La municipalité rappelle avoir lancé un programme d’entretien des caniveaux primaires et de cartographie participative des zones à risque. Toutefois, la progression démographique, conjuguée à l’imperméabilisation des sols, impose d’aménager des bassins de rétention et de reboiser les pentes. « L’eau suit toujours la pente la plus courte ; si nous ne lui offrons pas un couloir sûr, elle creusera le sien », souligne l’urbaniste Hervé Massengo.

Au-delà du choc, la voie de la résilience communautaire

La crise de Saint-Joseph ouvre un chantier immatériel : celui de la conscience environnementale. Des ateliers de sensibilisation se mettent en place dans les écoles voisines, invitant les élèves à cartographier les pistes d’écoulement et à inventorier la végétation capable de stabiliser les sols. L’abbé Locko souhaite inscrire ces initiatives dans une démarche pérenne : « Rendre la paroisse à ses fidèles passe aussi par une liturgie du quotidien, celle de la sauvegarde de la création ».

À moyen terme, la jeunesse locale aspire à transformer la catastrophe en opportunité de leadership. Une commission, emmenée par des étudiants ingénieurs, planche sur l’installation de gabions expérimentaux le long des ravines et sur la récupération du sable pour la production de pavés. « Il ne s’agit pas de se lamenter, mais de convertir la contrainte en filière d’économie circulaire », estime Stéphane Nkodia, jeune entrepreneur du secteur des matériaux.

La résilience, enfin, se lit dans la décision de maintenir la messe dominicale sous un chapiteau provisoire, dressé sur le terrain de football voisin. Les chants se mêlent au vrombissement des pioches, créant une bande-son où la foi, la science et la fraternité convergent vers un même horizon : celui d’une ville capable de dialoguer avec sa pluie plutôt que de la subir.