Rumba, patrimoine vivant au cœur du fleuve Congo

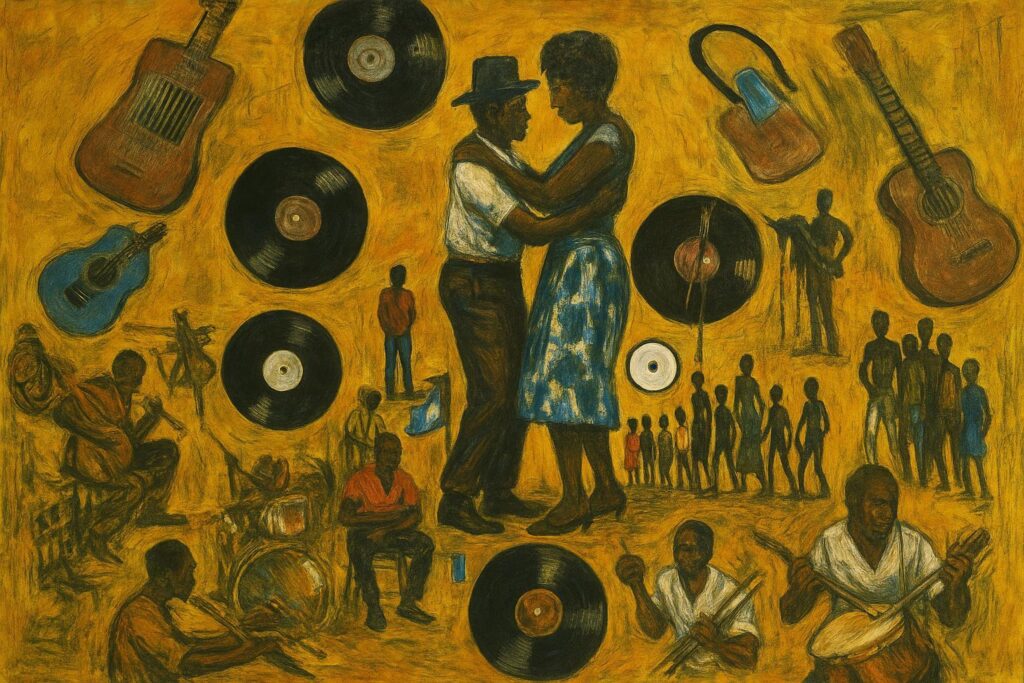

Inscrite en 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, la rumba congolaise dépasse depuis longtemps les limites de la piste de danse. Elle raconte des récits d’exil, d’indépendance et de communion, portés par des voix devenues mythiques de part et d’autre du fleuve. L’exposition inaugurée le 25 juin au musée du Bassin du Congo prolonge cette narration collective en l’ancrant dans la matière picturale. Par un subtil jeu de couleurs chaudes et de silhouettes vibrantes, l’artiste Bonide Miekoutima ressuscite les grandes heures des vinyles, faisant dialoguer les échos afro-cubains des années 1940 avec les arrangements électroniques de la scène actuelle.

Pour les jeunes visiteurs de Brazzaville et de Kinshasa, souvent plus familiers des playlists numériques que des vinyles 78 tours, la démarche revêt une dimension presque archéologique. « Je veux que la génération streaming voie les visages qui ont façonné nos nuits », confie le peintre, pinceau à la main, devant un portrait flamboyant de Wendo Kolosoy, considéré comme l’un des pères fondateurs du genre.

Un voyage pictural à travers les décennies sonores

Le parcours s’ouvre sur des toiles rappelant les premiers accents afro-cubains importés par les marins et les commerçants depuis les Caraïbes. On y reconnaît les congas et les maracas stylisées, annonciatrices de cette rythmique ternaire qui fera la spécificité de la rumba congolaise. Puis surgissent les fastes des grands orchestres urbains : l’African Jazz, l’OK Jazz et les Bantous de la Capitale, alignés comme autant de chapitres vibrants d’une fresque mouvante. Une composition dense met notamment en scène le mythique bar Chez Faignond, haut lieu des bals populaires des années 1960, éclairé par des luminosités orangées qui évoquent les lampions d’époque.

Chaque tableau est adossé à un cartel concis retraçant l’anecdote ou l’événement évoqué : l’enregistrement d’« Indépendance cha cha », la naissance d’une section de cuivres, l’arrivée des guitares électriques chez Franco. Le souci didactique de Miekoutima transforme ainsi la salle en feuilleton historique, où le visiteur, happé par la gestuelle des danseurs, avance de décennie en décennie sans perdre le fil de la chronologie.

Peindre l’histoire sociopolitique en tonalités majeures

Au-delà du simple hommage aux icônes, l’exposition interroge les mutations sociopolitiques que la rumba a constamment accompagnées. Le tableau « Vent de liberté » juxtapose le refrain d’« Ata Ndele » d’Adou Elenga à la silhouette d’un manifestant brandissant le drapeau tricolore, évoquant les revendications indépendantistes de l’époque coloniale. Plus loin, une toile inspirée par « Le bûcheron » de Franklin Boukaka dépeint l’engagement politique de la jeunesse congolaise des années 1970, entre utopie panafricaniste et désillusion post-révolutionnaire.

L’artiste ne se contente pas de relater les faits ; il propose un prisme émotionnel où les coups de pinceau traduisent l’intensité des soubresauts historiques. « Chaque nuance de rouge est un battement de cœur collectif », explique-t-il, convaincu que la peinture peut saisir ce que les archives officielles taisent souvent : la joie, la colère, la nostalgie d’une nation en construction.

L’image dialogue avec le son durant un vernissage polyphonique

Le soir du vernissage, la ministre de l’Industrie culturelle et artistique, Lydie Pongault, a salué « la restitution d’émotions et de mémoires qui dépassent la simple représentation ». Son intervention a cédé la place à une jam session improvisée, où quelques cadors de la scène brazzavilloise ont réveillé les standards légendaires sous un éclairage tamisé. Le public, oscillant entre contemplation silencieuse et pas de danse spontanés, a redécouvert la porosité naturelle entre arts visuels et musique vivante, renforçant l’idée d’un patrimoine en perpétuel devenir.

Ce dialogue interdisciplinaire illustre la logique de transmission chère à Miekoutima : faire vibrer la mémoire plutôt que la figer. Ainsi, chaque toile mise en vente porte au verso un QR code menant à une playlist des titres évoqués, démarche conjointe du musée et de l’artiste pour étendre l’expérience au-delà des cimaises.

Un héritage à faire battre au présent

En offrant une visibilité tangible aux visages d’hier et d’aujourd’hui, Miekoutima rappelle que la rumba n’est pas un vestige folklorique mais un langage vivant auquel participent encore Roga Roga, Fally Ipupa ou Quentin Mouyasko. La fresque finale, peinte sur un lin brut de trois mètres, assemble ces artistes contemporains dans une ronde ouverte, symbole d’une tradition capable d’englober remix, collaborations internationales et enjeux numériques.

L’exposition, programmée jusqu’au 21 août, ambitionne ainsi d’attirer un public jeune, amateur d’Afrobeats autant que de TikTok, afin de l’inciter à revisiter les racines qui nourrissent les tendances actuelles. « Le patrimoine ne doit jamais devenir un musée fermé, il doit respirer avec la cité », insiste le commissaire de l’évènement, l’artiste‐musicien Djoson le Philosophe. Dans cet esprit, chaque visite devient une invitation à prolonger l’épopée, sur un dancefloor, dans un studio d’enregistrement ou devant une toile qui sèche encore.