Un rendez-vous artistique sous le sceau du panafricanisme

Quelques jours après l’extinction des projecteurs de la 12ᵉ édition du Festival panafricain de musique, la capitale congolaise bruisse encore des échos d’orchestres venus de tout le continent. Du 19 au 26 juillet 2025, le Palais des congrès s’est transformé en agora sonore où se sont côtoyés vétérans de la scène africaine et jeunes pousses issues des studios urbains de Kinshasa, Lagos ou Johannesburg. Selon le comité d’organisation, près de 4 000 festivaliers ont fait le déplacement, confirmant la résilience d’un événement lancé en 1996 et désormais inscrit dans l’imaginaire panafricain.

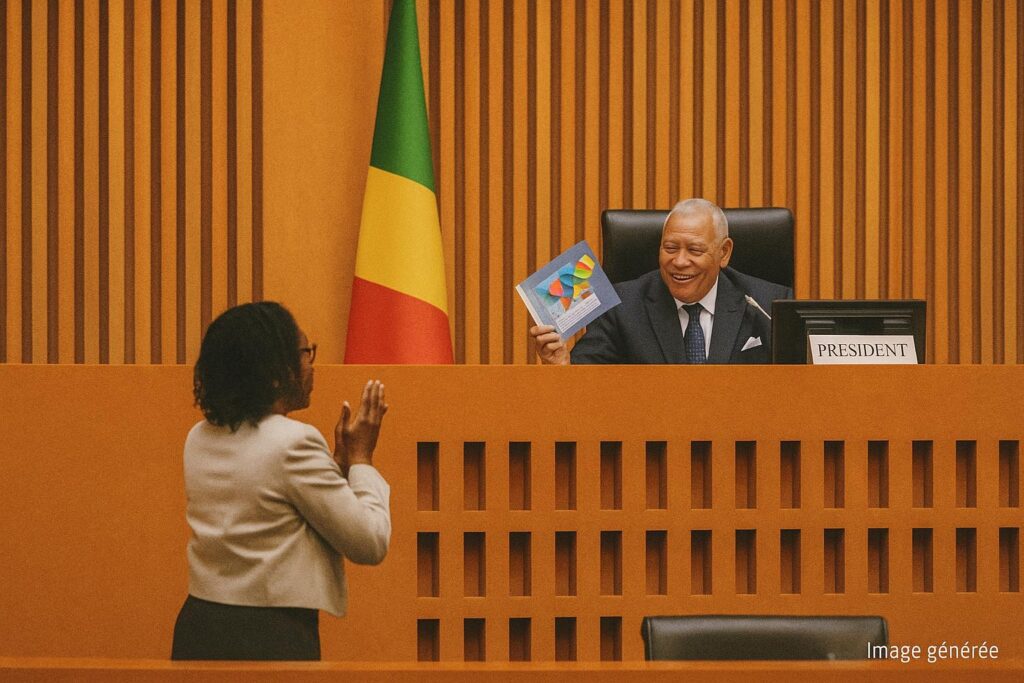

Une orchestration réussie malgré les défis budgétaires

Dans son allocution prononcée le 29 juillet au palais du Parlement, le président de l’Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a salué « un succès, nonobstant les railleries des esprits chagrins », rappelant que le Fespam s’est tenu dans un contexte de contraction budgétaire pour les États africains. Les partenaires, au premier rang desquels l’Unesco, ont joué un rôle d’amplificateurs, tandis que le secteur privé local a, pour la première fois, assuré plus de 30 % du financement total, d’après les chiffres communiqués par le ministère de l’Industrie culturelle.

La rumba, vecteur d’influence et d’unité jeunesse

L’inscription de la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l’Unesco en 2021 a constitué un levier symbolique puissant pour la programmation. Les hommages scénographiques et le documentaire « Les héroïnes de la rumba », réalisé par Yamina Benguigui, ont retenu l’attention d’un public majoritairement âgé de 18 à 35 ans. Beaucoup y ont vu la preuve qu’un genre né dans les cours populaires peut aujourd’hui irriguer la créativité numérique des plateformes de streaming, tout en véhiculant, selon les mots d’une étudiante brièvement interrogée, « une fierté que rien n’altère ».

Perspectives économiques pour l’industrie culturelle congolaise

Au-delà de la ferveur, les autorités tablent sur la musique comme vecteur de diversification. Le ministère de l’Industrie culturelle, institué en 2021, met en avant une hausse de 12 % des recettes liées aux droits voisins et à la billetterie depuis la dernière édition. Des ateliers d’incubation ont permis à une cinquantaine de start-up locales de signer des protocoles d’accord avec des distributeurs internationaux, signe que la valeur économique de la création congolaise ne se limite plus à la scène mais s’étend aux chaînes de production et de diffusion numériques.

Brazzaville renforce sa diplomatie culturelle régionale

En filigrane, le Fespam demeure un instrument de soft power. La poignée de main très médiatisée entre le président Denis Sassou-Nguesso et un parterre de jeunes artistes pendant la cérémonie de clôture illustre la capacité de la musique à cimenter l’unité nationale tout en projetant l’image d’une capitale hospitalière. Les discussions ouvertes avec les pays voisins pour une circulation simplifiée des artistes témoignent d’une diplomatie culturelle proactive qui pourrait, à moyen terme, conforter Brazzaville dans son ambition de carrefour créatif d’Afrique centrale.