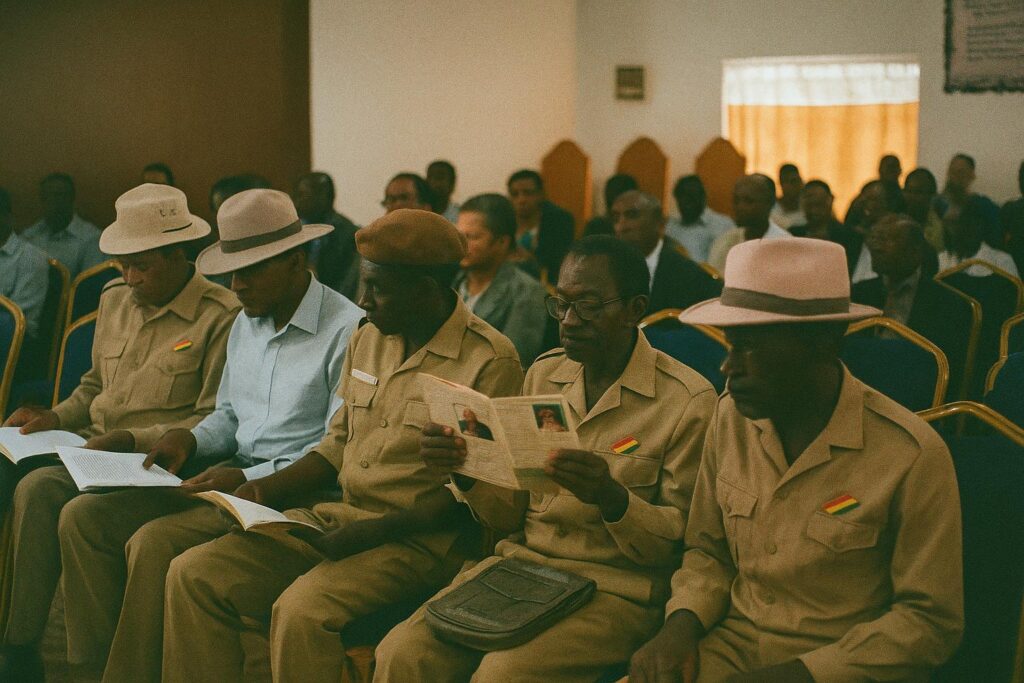

À Ouesso, un séminaire mobilisateur

Dans la salle polyvalente de la préfecture de la Sangha, les chaises ont vite été occupées par des étudiantes, commerçantes et responsables d’associations venues entendre parler d’un texte encore récent : la loi Mouebara n°19-2022 sur la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le chef de cabinet du préfet, Armand Ngakegni, a ouvert les travaux le 8 août, soulignant « la volonté des autorités de rapprocher la loi du citoyen » et rappelant que la protection des femmes est désormais un axe majeur de l’action publique dans le département.

Autour de lui, médecins, juristes, policiers et leaders communautaires ont déroulé un programme dense : définitions juridiques, procédures de dépôt de plainte, mise en place d’un guichet unique d’écoute et, surtout, partage de numéros d’urgence facilement mémorisables pour signaler tout acte de violence.

La loi Mouebara, un tournant juridique

Adoptée en mai 2022, la loi porte le nom de l’ancienne sénatrice Emilienne Raoul Mouebara, figure de la promotion des droits des femmes au Congo-Brazzaville. Elle introduit des infractions spécifiques couvrant le harcèlement, la violence économique ou encore la diffusion d’images à caractère sexuel sans consentement.

Ces dispositions complètent le Code pénal révisé de 2018 et prévoient des peines de prison pouvant atteindre vingt ans selon la gravité des faits. Le texte insiste aussi sur la réparation civile, encourageant les tribunaux à prononcer des indemnisations pour les victimes.

Selon la directrice du programme national, Nuptia Mbemba, « l’enjeu est de sortir la loi des bibliothèques et de la porter dans chaque quartier, chaque marché, chaque campus ». Son équipe pilote déjà plus de quarante sessions d’information à travers le pays.

Une campagne qui cible la Sangha

La Sangha, frontalière du Cameroun et de Centrafrique, affiche un fort taux de mobilité interne, avec des chantiers forestiers et miniers où la précarité favorise les violences sexistes. Les organisateurs voient donc le département comme zone pilote pour tester les outils de prévention.

Durant trois jours, les participantes ont décortiqué des études de cas inspirées de situations réelles : agression au travail, violence conjugale dans un village isolé, cyberharcèlement sur les réseaux sociaux utilisés par les jeunes. Chaque scénario était suivi d’explications juridiques et de suggestions de prise en charge.

La gendarmerie a profité de l’événement pour présenter l’application mobile « SécuriFemme 242 » qui permet d’envoyer automatiquement sa position géographique aux patrouilles. Lancé en version bêta, l’outil vise à réduire le temps d’intervention, actuellement estimé à dix-sept minutes en moyenne à Ouesso.

Des voix de terrain

Pour Irène Mombou, présidente de l’association estudiantine Coup d’Éclat, la rencontre « rassure les jeunes femmes qui hésitent encore à dénoncer ». Elle note que l’absence de frais judiciaires dans les affaires de violences est un progrès peu connu, « d’où l’importance de ces sessions ».

De son côté, le lieutenant Gervais Oba insiste sur la coopération civilo-militaire : « Un appel au 1444 n’est efficace que si l’on conserve les preuves – messages, certificats médicaux, témoignages ». Selon lui, la sensibilisation doit inclure les parents pour vaincre la honte et le silence.

Le psychologue social Rodrigue Ndzimou rapporte que sur cent étudiantes interrogées à Ouesso l’an dernier, trente-huit déclaraient avoir subi une forme de violence numérique. « Le législateur a comblé le vide, mais il faut faire entrer la réflexion dans les salles de classe », martèle-t-il.

Enjeux pour la jeunesse congolaise

Au-delà de la protection, la loi Mouebara intéresse les jeunes adultes par les opportunités professionnelles qu’elle ouvre. Juristes, travailleurs sociaux, développeurs d’applications et créateurs de contenu voient se profiler de nouveaux débouchés dans la médiation, la formation, et le conseil en ligne.

La start-up Brazzapp, fondée par deux anciens de l’Université Marien Ngouabi, prépare par exemple un chatbot d’assistance juridique gratuit. Son co-fondateur, Kevin Itoua, explique qu’« avec onze millions de téléphones mobiles actifs, le Congo peut digitaliser l’accès à la justice à grande échelle ».

Cependant, les experts soulignent le besoin d’infrastructures numériques fiables dans les zones rurales. Les coupures d’électricité et l’instabilité du réseau restent des obstacles que le gouvernement dit vouloir réduire par le déploiement de mini-centrales solaires communautaires et l’extension de la fibre optique.

Perspectives et défis

Au terme du séminaire, les participantes ont signé une charte d’ambassadrices locales. Elles s’engagent à organiser, chaque mois, une séance d’information dans leur milieu de vie. « Les lois ne servent qu’à celles et ceux qui les connaissent », a résumé Nuptia Mbemba.

Les organisateurs souhaitent également impliquer davantage les hommes. Un atelier spécifique est prévu durant le dernier trimestre, assorti d’un concours de courts métrages pour déconstruire les stéréotypes et promouvoir la masculinité positive, sujet qui mobilise déjà des influenceurs congolais sur TikTok et Instagram.

À Ouesso, on insiste sur la notion de vigilance collective : signaler, protéger, accompagner. En ramenant la loi Mouebara au cœur du quotidien, le séminaire pose une étape de plus vers un espace public où chaque femme peut évoluer sans crainte, soutenue par la communauté.