Voix nouvelles de la fiction congolaise

À peine sorti des presses des éditions LMI, L’ombre qui parle d’Averty D. Ndzoyi s’impose déjà comme un jalon majeur de la production romanesque congolaise contemporaine. En 144 pages denses, l’auteur, récompensé à Dakar en 2022 pour un essai consacré à la pauvreté générationnelle, confirme une ambition littéraire nourrie de terrain et d’engagement social. La parution, très attendue à Brazzaville, se situe au croisement d’une double dynamique : d’une part, l’effervescence culturelle encouragée par les autorités en faveur des jeunes créateurs ; d’autre part, la demande croissante d’histoires authentiques capables de résonner bien au-delà des frontières nationales. C’est précisément dans cet écart entre l’intime et l’universel que le livre déploie ses forces.

Kwati ou la métaphore d’une jeunesse résiliente

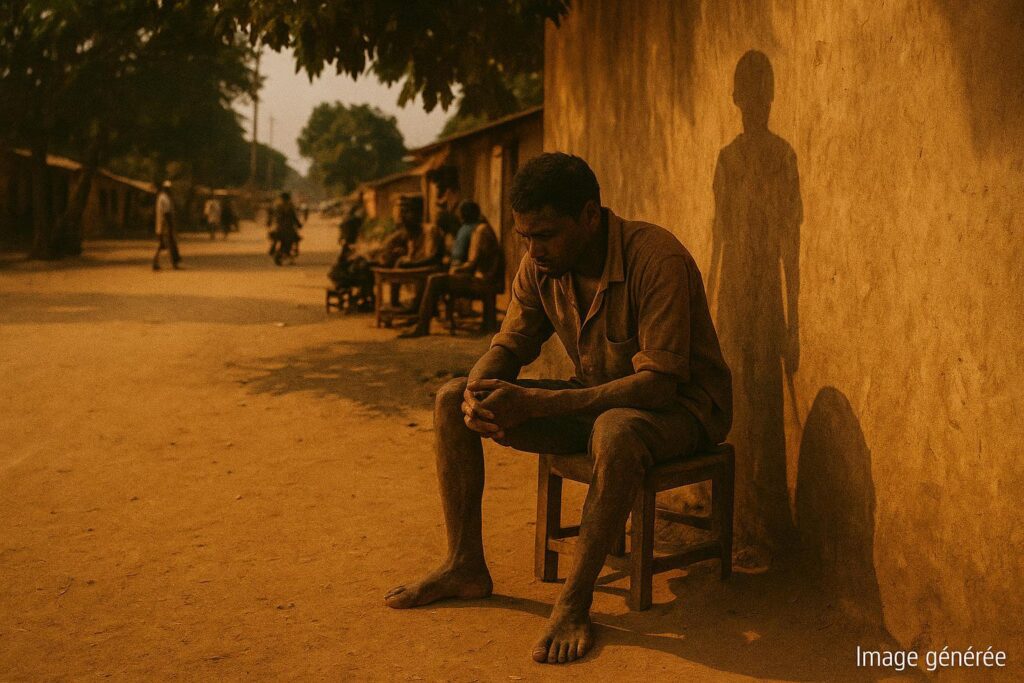

Ndzoyi donne chair à Kwati, orphelin de seize ans, silhouette anonyme parmi tant d’autres enfants des rues de Brazzaville. Le jeune protagoniste incarne une mosaïque de réalités souvent reléguées hors champ : perte précoce des repères familiaux, paupérisation urbaine, errance identitaire. Le récit n’en demeure pas moins narrativement audacieux : l’auteur prête une voix intérieure au garçon, voix qu’il qualifie lui-même de « chant de résistance ». À travers Kwati, c’est toute une génération qui se voit interpellée sur sa capacité à transformer la douleur en levier d’action. En filigrane, se profile l’idée que la résilience relève autant de la solidarité communautaire que de l’endurance individuelle, notion chère aux ONG locales dont l’écrivain est partenaire depuis une décennie.

La force du silence comme narration

Le roman surprend par un dispositif stylistique fait d’ellipses maîtrisées, de silences parlants et d’images presque cinématographiques. « J’ai longtemps cru que pour être écouté, il fallait crier plus fort que les autres. Mais parfois, c’est le silence qui frappe le plus juste », confie Kwati dans une des pages les plus marquantes. Ndzoyi traduit ici l’expérience de l’invisibilité sociale en un procédé d’écriture : l’absence devient le centre, l’ombre se fait lumière. Ce choix esthétique rejoint les travaux récents d’universitaires africains sur la « poétique du non-dit », rappelant que la marginalité produit ses propres codes de communication. Le roman se lit ainsi comme un laboratoire où la langue française, imprégnée de tonalités locales, explore ses frontières pour dire l’indicible.

Un roman en phase avec les ambitions culturelles nationales

D’un point de vue institutionnel, la publication s’inscrit dans le contexte plus large d’une politique publique qui mise sur la création littéraire comme vecteur de cohésion. Les récentes initiatives du ministère congolais de la Culture visant à promouvoir des ateliers d’écriture pour la jeunesse trouvent dans L’ombre qui parle une illustration concrète de leur pertinence. Sans verser dans le panégyrique, Ndzoyi souligne néanmoins, lors du lancement virtuel de l’ouvrage, que « l’environnement actuel encourage les voix nouvelles à se déployer ». Cette convergence entre projet individuel et stratégie nationale confère au livre une dimension citoyenne : le texte devient non seulement objet esthétique, mais aussi partenaire implicite des programmes d’éducation civique et de lutte contre l’exclusion.

Résonances universelles et convergences francophones

Si la topographie du roman reste brazzavilloise, la trajectoire éditoriale de l’ouvrage – disponible en ligne au Canada, en France et en Côte d’Ivoire – atteste d’un glissement vers un lectorat francophone élargi. Les critiques saluent un « livre-miroir » capable de dialoguer avec Les Misérables de Victor Hugo ou avec Indigo de l’Haïtien Gary Victor : même empathie pour les laissés-pour-compte, même attention à la dignité des plus humbles. En cela, L’ombre qui parle s’inscrit dans un courant transnational de la littérature de témoignage, questionnant la frontière entre fiction et réalité. Au-delà de la langue partagée, c’est la communauté d’expériences – migration, orphelinat, quête de reconnaissance – qui assure l’accroche universelle, face à un public jeune avide de récits ancrés mais ouverts.

Perspectives pour la jeunesse lectrice

En dernière analyse, le roman agit comme une invitation adressée aux 20-35 ans : s’approprier le droit à la parole, réinvestir l’espace public, inventer une solidarité pragmatique. Ndzoyi rappelle que « le livre reste » là où l’oralité se dissipe ; il propose donc une mémoire durable, susceptible d’accompagner les lecteurs dans leurs propres bifurcations. Les échanges organisés dans plusieurs collèges de Brazzaville laissent entrevoir un accueil enthousiaste : pour nombre d’étudiants, la figure de Kwati dessine un miroir sans complaisance, mais porteur d’espoir. Conforté par ce retour, l’auteur annonce une tournée littéraire, étape supplémentaire d’un dialogue entre création et action sociale. À l’heure où la République du Congo valorise l’entrepreneuriat culturel, L’ombre qui parle prouve qu’un roman peut conjuguer puissance artistique et utilité publique, sans jamais sacrifier la nuance.