Une image virale aux accents anxiogènes

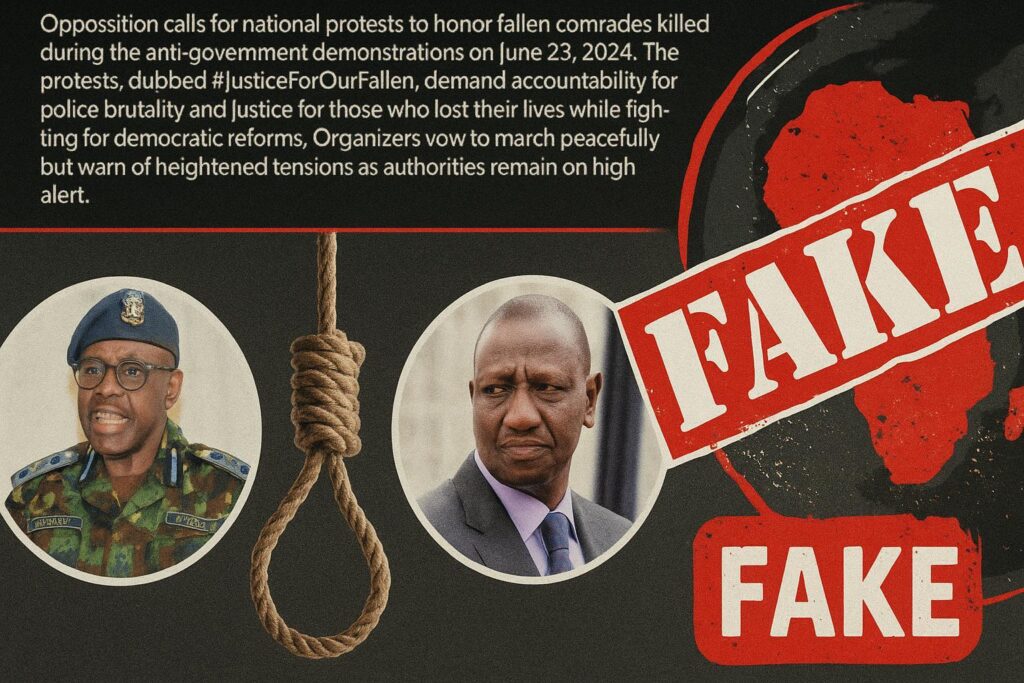

Dans la frénésie des partages instantanés, un visuel granuleux portant la date du 23 juin 2025 a réveillé les fils d’actualité est-africains : l’on y voit un nœud coulant, le président William Ruto en complet sombre et le numéro deux de la police Eliud Lagat en uniforme. Le gros titre — « High Noon Wednesday » — évoque un compte à rebours dramatique vers des manifestations annoncées. Les premiers commentaires, souvent écrits avec l’emphase propre aux plateformes, suggéraient qu’une menace physique planait sur les deux hommes. Pourtant, à la même heure, l’édition authentique du Standard affichait un tout autre titre, « Betrayers of Gen Z », consacré aux dissensions entre la jeunesse militante et l’opposition historique.

Le contexte politique kényan en toile de fond

Les groupes de la Génération Z kenyane préparaient alors une journée nationale de protestation, commémorant le premier anniversaire des émeutes anti-taxes de 2024. Leur mot d’ordre, #JusticeForOurFallen, entendait rappeler la mort de plusieurs manifestants et dénoncer la brutalité policière. La figure d’Eliud Lagat, citée dans l’arrestation et la mort en détention du blogueur Albert Ojwang, cristallisait la colère populaire. Bien qu’il se soit « mis en retrait » le temps des investigations, sa posture restait perçue comme un symbole d’impunité. Dans ce climat tendu, toute image semblant officialiser ou même banaliser la violence institutionnelle trouvait un terrain fertile.

Le rôle des réseaux sociaux dans la propagation

La fausse Une est apparue d’abord sur des comptes X au faible historique d’engagement, avant qu’un influenceur suivi par plus de 300 000 abonnés ne la relaie avec cette légende lapidaire : « Mercredi, nous ne reculerons pas ». En moins d’une heure, les captures d’écran migraient vers WhatsApp, Telegram et TikTok, épousant divers montages, parfois agrémentés d’un compte à rebours clignotant. La vitesse de propagation illustre le principe de contamination émotionnelle : plus un contenu suscite l’indignation ou la peur, plus les utilisateurs le partagent sans vérification préalable.

Analyse sémiotique d’une fabrique de réalité

Le choix du nœud coulant au centre du montage renvoie à l’imaginaire du western et du châtiment expéditif, tandis que la typographie, volontairement différente de celle utilisée par The Standard, crée un sentiment de décalage presque imperceptible pour un œil non averti. La mise en vis-à-vis de Ruto et Lagat, séparés par la corde, suggère une responsabilité partagée. L’effet obtenu relève d’un cadrage narratif où la tension dramatique prime sur l’exactitude. Cette mise en scène répond à un besoin de « mise à l’image » d’un ressentiment collectif, transformant un journal réputé pour son sérieux en théâtre symbolique des frustrations.

Le fact-checking, dernier rempart journalistique

C’est le collectif Africa Check qui, le premier, a repéré la supercherie, comparant la fausse Une à l’édition PDF officielle disponible sur l’e-paper du journal. Les enquêteurs ont relevé des divergences de fontes, l’absence du bandeau publicitaire habituel et, surtout, la présence inattendue d’un arrière-plan gris alors que la charte du quotidien privilégie le blanc. En publiant rapidement leurs conclusions, ils ont permis au Standard de rétablir les faits et aux lecteurs de mesurer l’écart entre fiction virale et production éditoriale authentique.

Enjeux pour la jeunesse congolaise et africaine

Si l’affaire semble, à première vue, circonscrite au Kenya, elle éclaire une réalité continentale : l’espace public numérique africain est devenu un champ de bataille pour la confiance. Pour les jeunes adultes congolais, qui consultent majoritairement l’actualité via leur smartphone, l’épisode rappelle la nécessité d’aiguiser l’esprit critique. L’enjeu dépasse la simple vérification d’un visuel ; il s’agit de préserver la capacité citoyenne à discerner le vérifiable du vraisemblable. Dans un environnement où la surenchère peut miner les débats, la vigilance informationnelle se révèle un acte démocratique à part entière, compatible avec la consolidation pacifique des institutions.