Un pari diplomatique à haute teneur symbolique

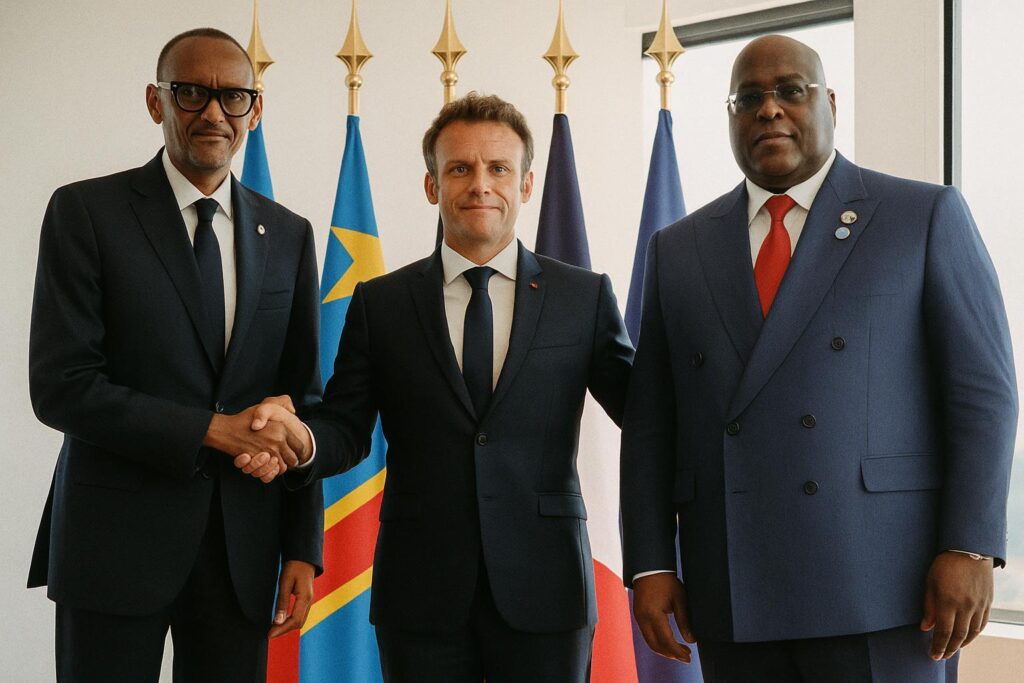

À l’Élysée, le dossier est suivi presque heure par heure : rassembler, le 25 juillet à Paris, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour d’une table supposée exclusivement humanitaire. Selon des sources concordantes, Emmanuel Macron veut arracher « un geste commun » en faveur des civils piégés entre les lignes de front au Nord-Kivu. Le timing n’a rien de fortuit : il intervient à la veille du Sommet des Nations unies sur les objectifs de développement durable et alors que la Mission onusienne MONUSCO prépare son retrait progressif. En misant sur la neutralité affichée d’une « conférence humanitaire », Paris espère contourner le blocage sécuritaire qui oppose Kigali et Kinshasa depuis des mois.

Les chiffres alarmants qui poussent Paris à agir

Les agences onusiennes estiment à plus de 6 millions le nombre de déplacés internes en République démocratique du Congo, un record continental qui écrase les capacités locales de prise en charge. Les flambées épidémiques de choléra et de rougeole compliquent davantage la situation sanitaire. L’ONG Médecins sans Frontières parle d’un « embouteillage humanitaire » à Goma, faute d’accès sûr aux zones rurales. Dans ce contexte, l’Élysée martèle que « ce n’est pas une conférence de plus », mais un levier pour mobiliser de nouveaux fonds et surtout sécuriser des couloirs humanitaires que les groupes armés ferment à leur gré.

L’Union africaine partagée entre prudence institutionnelle et solidarité régionale

L’UA observe l’initiative française avec une réserve polie. Officiellement, Addis-Abeba rappelle que son Mécanisme de surveillance de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba de 2013 demeure la plateforme régionale légitime. Officieusement, plusieurs diplomates africains craignent que la réunion de Paris ne crée une hiérarchisation implicite des médiations. « Nous soutiendrons toute action pour les populations, mais il faut éviter la concurrence des formats », confie un responsable du Conseil de paix et de sécurité. La présidence congolaise de l’UA, occupée l’an dernier par le chef de l’État angolais João Lourenço, avait déjà mis sur pied une médiation tripartite ; certains États redoutent que Paris ne brouille le message.

Brazzaville attentive aux retombées pour la sous-région

Au-delà du tumulte entre Kigali et Kinshasa, l’initiative intéresse tout particulièrement le Congo-Brazzaville. Sur les rives du fleuve, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso suit de près les flux de réfugiés qui pourraient traverser la frontière nord-est en cas d’escalade. Le ministère congolais des Affaires étrangères estime qu’une décrispation humanitaire contribuerait à « stabiliser l’ensemble de la sous-région », rappelant que Brazzaville avait accueilli, en 2021, une réunion du Conseil de paix de l’UA sur la sécurité en Afrique centrale. Pour les jeunes Congolais qui entreprennent dans l’économie numérique ou agricole, la paix dans les Grands Lacs n’est pas qu’un vœu pieux : elle conditionne la fluidité des échanges et l’ouverture de nouveaux débouchés.

Paris entre volontarisme et marges de manœuvre réduites

Le succès de la conférence dépendra de la présence effective des deux protagonistes. Kinshasa, qui reproche à Paris une forme de tropisme rwandais, pose comme préalable la condamnation sans ambiguïté du M23. Kigali, de son côté, exige qu’on n’aborde pas la question des sanctions américaines visant des officiers rwandais. Pour contourner ces lignes rouges, les conseillers de l’Élysée proposent un format « à géométrie variable », avec une plénière humanitaire ouverte à tous et des apartés politiques restreints aux chefs d’État. Au Quai d’Orsay, un diplomate tempère : « La France n’a pas vocation à se substituer aux mécanismes régionaux, mais elle peut leur offrir une caisse de résonance et des financements nouveaux. »

Ce que la jeunesse congolaise peut attendre de la rencontre

Les jeunes adultes du Congo-Brazzaville observent cette ébauche de sommet avec un mélange de curiosité et de réalisme. La crise en RDC est lointaine géographiquement mais proche émotionnellement, tant elle rappelle la vulnérabilité partagée des États riverains face aux défis humanitaires. Si la conférence permettait d’augmenter l’aide internationale et de réduire la circulation d’armes, elle ouvrirait des perspectives de mobilité et d’intégration économique dans la zone CEEAC. À l’inverse, un échec spectaculaire accroîtrait le scepticisme ambiant envers les grandes messes diplomatiques. Dans les campus de Brazzaville, plusieurs étudiants en relations internationales disent vouloir « des résultats concrets, pas de belles formules ». Le message est clair : la crédibilité se mesurera à la baisse effective des souffrances civiles au Kivu.

Vers un rendez-vous incontournable ou une date de plus au calendrier ?

À moins d’un mois de l’échéance, le ballet diplomatique s’intensifie pour arracher des confirmations de présence. L’Élysée, qui vise également une participation significative des bailleurs du Golfe, mise sur le capital-sympathie de la cause humanitaire pour surmonter les réticences. Quoi qu’il advienne, la conférence du 25 juillet s’impose déjà comme un test grandeur nature de la capacité de la France à fédérer autour de la RDC sans raviver les soupçons de néo-tutelle. Les observateurs congolais notent que la discrétion de Brazzaville sur le sujet est, en soi, un signe d’ouverture : la diplomatie congolaise privilégie l’action concertée et se prépare, en coulisses, à soutenir toute initiative qui réduirait le fardeau humanitaire de ses voisins. La balle est désormais dans le camp des capitales invitées, dont la réponse fixera la portée réelle de ce pari français.