Un signal fort de Washington

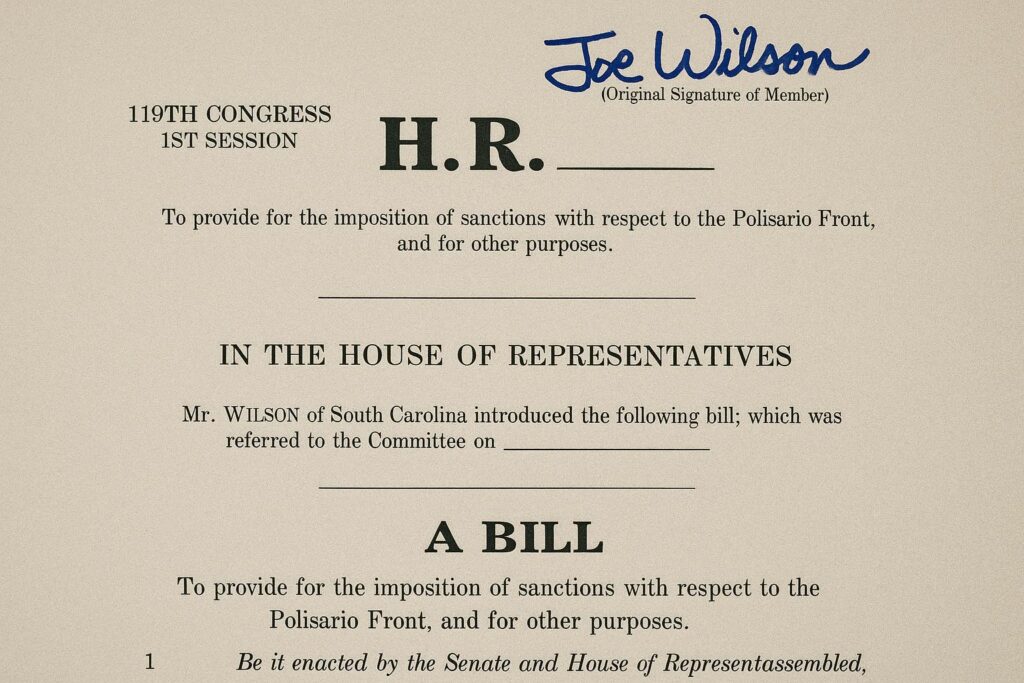

Lorsqu’il a annoncé sur le réseau X le dépôt de sa proposition de loi, le représentant républicain Joe Wilson a utilisé des mots qui claquent comme un coup de semonce : « Marxist militia backed by Iran, Hezbollah and Russia ». Derrière la formule, l’élu de Caroline-du-Sud espère obtenir du département d’État la désignation officielle du Front Polisario en tant qu’« Foreign Terrorist Organization » (FTO). Soutenu par son collègue démocrate Jimmy Panetta, le texte s’inscrit dans une logique bipartisane rare à Washington, révélatrice de la gravité perçue de la menace.

Le cœur du projet de loi

Concrètement, la proposition Wilson-Panetta expose trois arguments majeurs : l’appui présumé du Polisario par des réseaux iraniens et le Hezbollah, la multiplication d’incidents armés dans la zone tampon du Sahara occidental depuis novembre 2020, et la mise en danger d’un allié historique des États-Unis, le Maroc. Juridiquement, la mobilisation de l’« International Emergency Economic Powers Act » permettrait de geler les avoirs du mouvement et de sanctionner ses facilités de financement, tandis qu’une inscription sur la FTO exposerait tout soutien matériel à de lourdes poursuites pénales américaines.

Réactions contrastées sur la scène internationale

À Rabat, la nouvelle a été accueillie comme la confirmation d’un basculement entamé en décembre 2020, lorsque l’administration Trump avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. À Alger, les premières fuites diplomatiques laissent entrevoir une inquiétude croissante : la qualification terroriste placerait le parrain traditionnel du Polisario en posture défensive dans ses propres alliances énergétiques et militaires.

Plusieurs think tanks américains, du Foundation for Defense of Democracies au Hudson Institute, avaient préparé le terrain par des notes détaillant le modus operandi du front sahraoui : enlèvements de routiers mauritaniens, attaques de drones artisanaux contre la barrière de défense marocaine, circulation d’armes légères issues des stocks libyens. Du côté de l’Union européenne, la prudence domine ; Paris et Madrid ne souhaitent ni froisser le partenaire algérien ni contester ouvertement la feuille de route américaine.

Conséquences potentielles pour l’Afrique centrale

Loin des dunes atlantiques, l’Afrique centrale observe avec attention. La sécurisation des couloirs transsahéliens, par lesquels transitent armes, stupéfiants et flux migratoires, dépendra largement de la manière dont les capitales maghrébines absorberont ce choc diplomatique. Si le financement du Polisario venait à se tarir, la pression sur les groupes affiliés à Al-Qaïda au Sahel pourrait s’accentuer, mais un risque de dispersion d’éléments radicalisés vers d’autres régions, notamment la bande forestière du bassin du Congo, n’est pas à écarter.

Lecture congo-brazzavilloise

Pour les jeunes adultes brazzavillois, souvent connectés aux opportunités de mobilité et d’entrepreneuriat régional, la stabilité du couloir sahelo-saharien reste essentielle. Comme le rappelle le politologue Lionel Ibara : « Toute dégradation sécuritaire au nord du fleuve Congo se répercute mécaniquement sur les coûts logistiques et sur la perception du risque pays ». Les décideurs congolais suivent donc de près le dossier, conscients que l’image de hub pacifié que projette Brazzaville dans la zone CEEAC peut en sortir renforcée si le processus américain entraîne une baisse durable des trafics transfrontaliers.

Vers un nouvel échiquier sécuritaire

À Washington, l’examen parlementaire pourrait s’étirer sur plusieurs mois, ponctué d’auditions fermées où se croiseront experts du renseignement, ONG et diplomates maghrébins. D’ores et déjà, l’éventualité d’un classement terroriste du Polisario remet en question l’architecture de négociations conduite par les Nations unies depuis 1991. Surtout, elle marque une étape supplémentaire dans l’endiguement américain des réseaux iraniens en Afrique, stratégie à laquelle nombre de capitales subsahariennes, dont Brazzaville, se montrent réceptives compte tenu de leur propre agenda anti-extrémiste.

En filigrane, une leçon se dessine pour la jeunesse congolaise : la géopolitique n’est pas une abstraction lointaine. Les votes qui se préparent sur les bancs du Capitole peuvent retentir jusqu’aux rives du fleuve Congo, peser sur les corridors commerciaux, sur l’attractivité des startups locales et, plus largement, sur l’image qu’offre le continent à ses partenaires extérieurs. Dans ce monde interdépendant, savoir décrypter les signaux faibles devient un avantage compétitif aussi précieux qu’un diplôme.