Une réforme attendue depuis sept décennies

La Charte des Nations unies soufflera bientôt ses quatre-vingts bougies, sans que son Conseil de sécurité – pivot du maintien de la paix – n’ait véritablement épousé le visage démographique et politique du monde contemporain. L’Afrique, forte de cinquante-quatre États et de près d’un milliard quatre cents millions d’habitants, n’y dispose encore d’aucun siège permanent. Cette distorsion alimente depuis des années un sentiment d’injustice, ravivé par la multiplication des crises où le continent se trouve en première ligne.

Dès 2005, la Déclaration de Syrte et le Consensus d’Ezulwini avaient posé les bases d’une revendication claire : deux sièges permanents, dotés du droit de veto, et cinq sièges non permanents pour l’Afrique. Dix-huit ans plus tard, le projet prend une forme quasi opérationnelle grâce au « modèle africain » finalisé par l’Union africaine. La session virtuelle du Comité des Dix (C10) du 25 juillet marque une étape décisive : l’UA estime le moment venu de porter son texte, consolidé par diverses retraites diplomatiques, au cœur des négociations à New York.

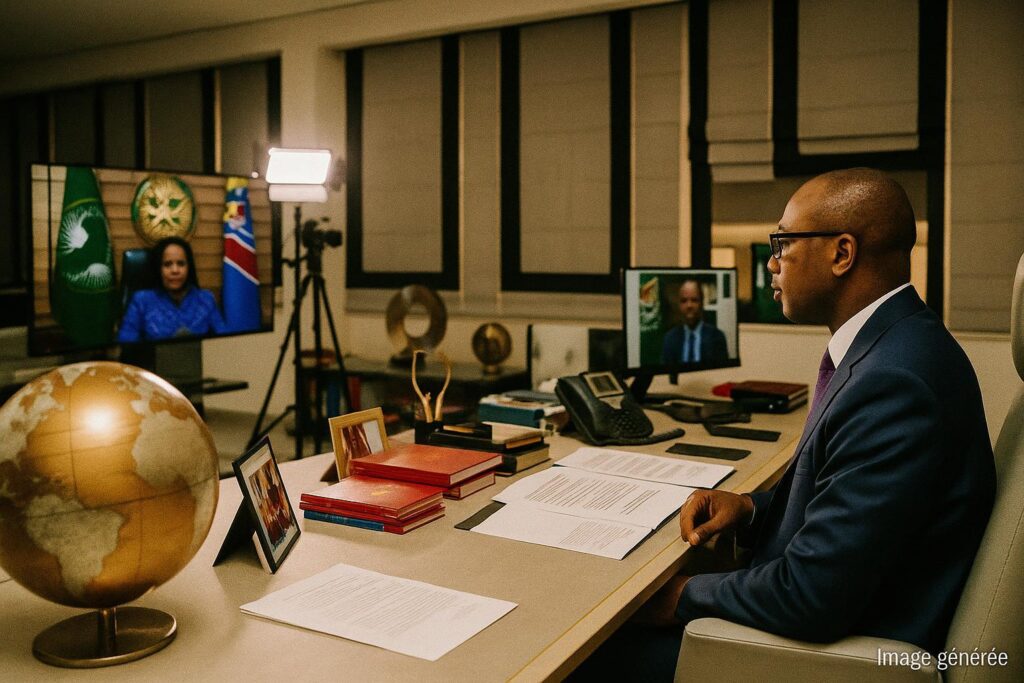

La voix du Congo dans le concert africain

Mandaté par le président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso a plaidé pour que le projet soit rapidement transmis aux instances onusiennes. « Notre modèle traduit fidèlement les aspirations profondes du continent », a martelé le ministre en charge de la Coopération internationale, réaffirmant « l’obligation morale de réparer une injustice historique ».

Cette prise de parole s’inscrit dans la continuité d’une tradition diplomatique congolaise faite de multilatéralisme et de recherche du consensus. De Brazzaville à Addis-Abeba, le Congo participe depuis près de vingt ans aux concertations africaines sur la gouvernance mondiale. En 2021 déjà, lors du Sommet d’Oyo, le chef de l’État avait insisté sur la nécessité de préserver l’unité du continent au moment de négocier les modalités d’une réforme que certains partenaires redoutent ou tentent de diluer.

Le Comité des Dix, architecte discret

Créé en 2005, le C10 regroupe dix pays issus des cinq sous-régions de l’Union africaine. Sa mission : affûter la position commune, collecter les signaux – favorables ou réticents – au sein des groupements régionaux onusiens et proposer des passerelles avec les puissances déjà pourvues d’un siège permanent.

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio, coordinateur du mécanisme, a salué les « avancées notables » obtenues ces derniers mois, notamment la retraite de Freetown où les ambassadeurs africains ont harmonisé leur argumentaire technique. Les diplomates congolais, selon une source proche du ministère des Affaires étrangères, ont activement contribué à la rédaction finale, veillant à ce que les garanties sur le droit de veto demeurent non négociables. Le texte prévoit toutefois une clause évolutive afin de tenir compte de l’éventuelle abolition générale du veto, un scénario régulièrement évoqué dans les couloirs de l’Assemblée générale.

Défis diplomatiques à New York

Faire aboutir une réforme institutionnelle aussi sensible relève d’un marathon où se mêlent géostratégie, arithmétique des voix et compromis imprévisibles. Les cinq membres permanents (P5) – États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni – restent officiellement ouverts à « un élargissement raisonnable » du Conseil. Dans les coulisses, chacun pèse cependant le coût d’un partage accru du pouvoir de veto.

Pour l’Afrique, l’urgence est de conserver un front uni face aux offres spécifiques que certains partenaires pourraient formuler à des États individuellement influents. Le diplomate congolais Georges Oba rappelle que « la division serait le plus court chemin vers la marginalisation ». Les observateurs estiment que la fenêtre d’opportunité se situe entre la 79ᵉ et la 80ᵉ session de l’Assemblée générale : au-delà, l’environnement international, marqué par la rivalité sino-américaine et les tensions en Europe de l’Est, pourrait refermer la parenthèse réformatrice.

Enjeux pour la jeunesse congolaise

Quel rapport entre des joutes diplomatiques au siège de l’ONU et le quotidien d’un étudiant de Makoua ou d’une entrepreneuse de Pointe-Noire ? Plus qu’il n’y paraît. Un siège permanent africain donnerait au continent, et donc au Congo, une plateforme décisionnelle pour influencer l’allocation des mandats de paix, l’agenda climatique ou encore les régulations numériques qui façonneront le marché de l’emploi de demain.

Les analyses économiques suggèrent qu’une représentation accrue faciliterait aussi l’accès aux financements multilatéraux pour les infrastructures vertes. « En étant autour de la table, nous pèserons sur la définition des critères, ce qui réduit le coût du capital pour nos start-up », explique Liliane Malanda, consultante en développement durable.

Au-delà du symbole, la réforme interroge la capacité de la jeunesse congolaise à investir les métiers de la diplomatie, du renseignement géopolitique et de la négociation multilatérale. Les écoles de relations internationales de Brazzaville et d’Oyo adaptent déjà leurs curriculums. L’Institut national de l’administration publique envisage un module consacré à la « représentation permanente », signe que l’enjeu dépasse le cercle restreint des chancelleries.

Cap sur une voix africaine consolidée

À mesure que le dossier avance, la cohérence du discours africain reste la variable cruciale. Le Congo, par son engagement constant au sein du C10, entend jouer le rôle de courroie de transmission entre capitales régionales et tribune onusienne. À court terme, l’objectif est d’obtenir l’inscription formelle du modèle africain à l’ordre du jour des négociations intergouvernementales de 2024.

Si la réforme aboutit, elle redéfinira durablement l’architecture sécuritaire mondiale. Dans le cas contraire, l’Afrique aura néanmoins montré sa capacité à élaborer une position commune et à la défendre avec méthode. Pour la jeune génération congolaise, l’unité et la persévérance affichées sur ce dossier offrent déjà une boussole stratégique : c’est collectivement que le continent impose le respect – et, peu à peu, infléchit le cours de la gouvernance mondiale.