Brazzaville au carrefour d’une diplomatie navale en pleine expansion

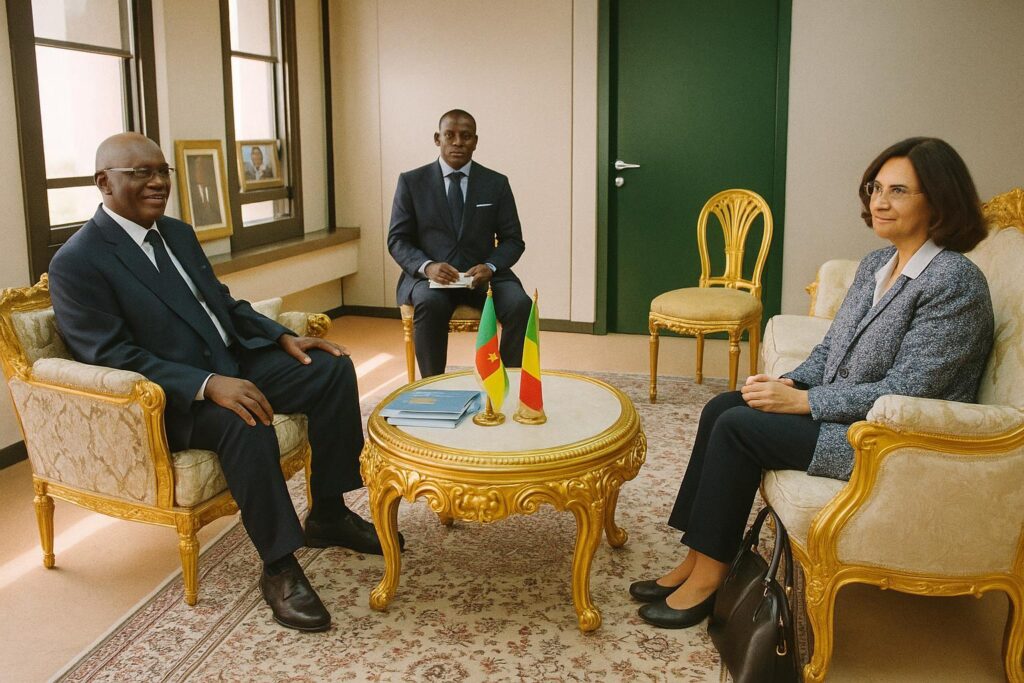

Sur les rives sinueuses du fleuve Congo, l’entretien du 1ᵉʳ juillet entre Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, secrétaire permanent du Comité interministériel de l’action de l’État en mer et dans les eaux continentales, et l’ambassadrice d’Égypte, Imane Samy Yakout, résonne comme un signal discret mais ferme de la mue maritime du pays. La capitale congolaise, jadis perçue comme tournée vers l’hinterland fluvial, affirme désormais une ambition océanique assumée, portée par la Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales adoptée le 6 juin. Cette feuille de route, pensée dans la lignée du Code de conduite de Yaoundé sur la sûreté maritime dans le golfe de Guinée, encadre une vision où sécurité, souveraineté et développement durable s’interpénètrent.

Le choix de l’Égypte comme partenaire prioritaire n’a rien d’anodin. En regroupant l’expertise multiséculaire du canal de Suez, la surveillance des points névralgiques de la mer Rouge et la présence d’un bureau régional de l’Organisation maritime internationale, Le Caire dispose d’un capital technique et diplomatique envié. « Nous espérons un mémorandum de coopération à bref délai », a confié l’ambassadrice Yakout, soulignant un climat de confiance mutuelle qui s’inscrit dans la continuité des relations bilatérales entretenues depuis plus de cinquante ans.

L’Égypte, laboratoire africain des politiques de sûreté portuaire

Le dispositif égyptien de contrôle du trafic maritime, modernisé après l’agrandissement du canal de Suez en 2015, constitue une référence pour les États désireux de sécuriser leurs eaux. Stations radars intégrées, patrouilleurs dotés de capacités de collecte de données en temps réel, formation pointue des officiers de port : autant d’éléments susceptibles d’inspirer la Marine congolaise, laquelle veille sur 170 kilomètres de façade atlantique et sur plus de 5 000 kilomètres de voies navigables intérieures. Les discussions de Brazzaville abordent la lutte contre la criminalité transnationale organisée en mer, fléau estimé à plusieurs milliards de dollars de pertes annuelles pour la sous-région.

Au-delà du volet sécuritaire, l’Égypte propose un accompagnement technique pour la modernisation des infrastructures portuaires de Pointe-Noire et de l’Île Mbamou. Ces chantiers pourraient accroître la compétitivité logistique congolaise sur le corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Kinkala, pivot des exportations pétrolières et forestières. Des visites d’ingénieurs de l’Autorité du canal de Suez sont déjà évoquées, tandis que la compagnie EgyptAir étudie une extension de fret aérien pour renforcer la multimodalité des flux.

Cette expertise s’articulera également à un partage d’informations douanières en temps quasi réel. En conjuguant technologie égyptienne et connaissance fine des réseaux fluviaux par les autorités congolaises, les deux États entendent limiter le trafic d’armes légères et de psychotropes, problématique majeure pour la sécurité des populations riveraines.

Vers un partenariat opérationnel et académique à haute valeur ajoutée

L’un des points saillants du dialogue porte sur la création d’un centre conjoint de recherche et de formation aux métiers de la mer. Installé à Pointe-Noire, ce futur institut offrirait des cursus en hydrographie, droit maritime et économie portuaire, articulés avec l’Université de Brazzaville et l’Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes d’Alexandrie. Les jeunes diplômés congolais, souvent en quête d’opportunités professionnelles stables, trouveraient là un débouché stratégique, tandis que les formateurs égyptiens gagneraient en visibilité sur le continent.

« Il ne s’agit pas seulement de transférer du savoir-faire, mais de coproduire une doctrine africaine de la sécurité maritime », précise un conseiller technique présent à la réunion. L’approche associe dimension opérationnelle et réflexion académique, afin d’assurer une appropriation durable des outils. Sous réserve de financements, l’institut pourrait ouvrir ses portes d’ici trois ans, dotant le Congo d’un vivier de compétences alignées sur les standards de l’Organisation maritime internationale.

Jeunes talents congolais et diplomatie bleue : des destins qui convergent

La « diplomatie bleue », concept cher au gouvernement congolais, trouve un écho particulier auprès d’une génération en quête d’engagement professionnel porteur de sens. Les secteurs de la pêche durable, du tourisme côtier et des énergies marines renouvelables offrent des perspectives d’emplois qualifiés. En s’appuyant sur le réseau d’incubateurs universitaires déjà actifs à Brazzaville et à Dolisie, les autorités ambitionnent de faciliter l’implantation de start-up spécialisées dans la cartographie numérique des fonds, la maintenance navale ou encore le recyclage des déchets plastiques récupérés en mer.

La coopération avec l’Égypte pourrait accélérer l’accès des entrepreneurs congolais à des financements mixtes, combinant fonds souverains et mécanismes verts mis en place lors de la COP 27 de Charm el-Cheikh. Un responsable de la Direction générale de l’économie bleue note que « l’effet levier d’un partenariat nord-sud intrafricain permet de rassurer les investisseurs ». Ainsi, la jeunesse bénéficie non seulement d’opportunités d’emploi, mais aussi d’un rôle actif dans la gouvernance des ressources aquatiques.

Perspectives sécuritaires, économiques et environnementales d’un mémorandum annoncé

À terme, la signature formelle d’un mémorandum entre Brazzaville et Le Caire pourrait renforcer la posture conjointe face aux défis du golfe de Guinée. Le Congo, en consolidant son dispositif institutionnel, chercherait à réduire le coût annuel des opérations de surveillance, évalué à plus de 2 % du produit intérieur brut. L’Égypte, pour sa part, consoliderait sa présence stratégique sur la côte atlantique, tout en diversifiant ses partenariats africains au-delà de sa traditionnelle zone d’influence est-africaine.

Sur le plan environnemental, l’accord devrait intégrer les principes de l’économie circulaire et les lignes directrices de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques. Les deux pays envisagent un programme d’observations conjointes portant sur l’acidification des eaux, la résilience des mangroves et la prévention des marées noires. Ce volet scientifique, souvent négligé, constituera un gage d’équilibre entre impératifs de sécurité et préservation de la biodiversité, garantissant ainsi une croissance réellement inclusive.