Un uppercut narratif attendu dans les cinémas africains

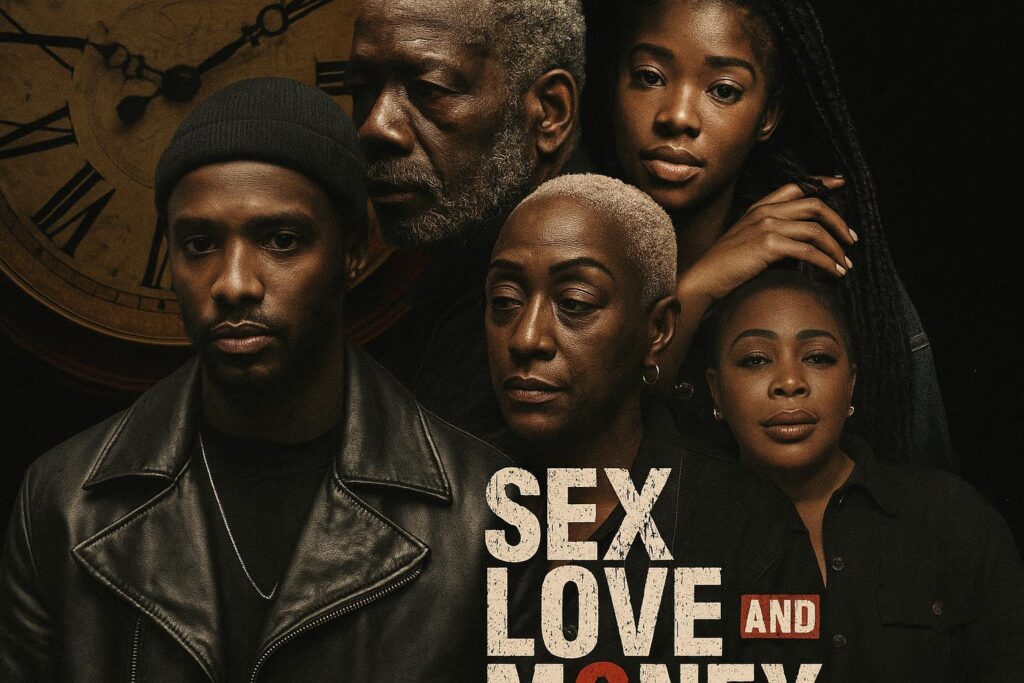

À peine les lumières de la salle éteintes, le film d’Owell Brown plonge le spectateur dans une atmosphère d’adrénaline contenue, où le battement d’un néon d’Abidjan répond au grondement feutré des désillusions. Révélé le 31 mai à Paris avant de gagner les écrans d’Afrique centrale, « Sex, love and money » arrive précédé d’un bouche-à-oreille rageur qui évoque déjà un classique instantané du thriller continental. Loin d’un simple divertissement, l’œuvre se veut une radiographie sans anesthésie des fractures morales propres à la jeunesse urbaine, celle qui grandit au rythme des flux TikTok et des transferts d’argent mobile.

Axel, génie numérique en chute libre

Au cœur du récit se tient Axel, autodidacte de l’électronique dont les circuits imprimés s’apparentent à des prolongements organiques. L’ingéniosité du personnage, admirablement interprété par Olivier Kissita, contraste avec la spirale qui l’aspire : drogues synthétiques, dette envers une redoutable matriarche de la pègre, sexualité instrumentalisée comme levier de pouvoir. Cette dualité façonne une tragédie moderne où le talent, faute de boussole éthique, devient un ticket de première classe pour l’abîme. La mise en scène épouse cette descente en rappelant, par une caméra épaule nerveuse, l’urgence d’un choix jamais réellement libre.

L’argent rapide, visage contemporain d’un pacte faustien

Dans la plupart des capitales africaines, l’expression « faire l’argent » s’est imposée comme slogan générationnel. Brown s’empare de cette quête fébrile en dévoilant l’envers du décor : réseaux d’influence sur Instagram, opportunités cryptées dans des groupes WhatsApp, promesse que le cash peut tout racheter, jusqu’à la dignité. Le réalisateur esquive le jugement moralisateur et interroge plutôt le verbe « survivre » au sein d’économies parfois verrouillées, où l’ascenseur social semble hors service pour les plus méritants. Le film rappelle ainsi que l’argent, lorsqu’il n’est plus un outil mais un horizon, mutile la capacité de choisir, piège d’autant plus sournois qu’il est légitimé par les vitrines numériques.

Des corps-monnaie dans une société de l’exposition permanente

Le sexe, deuxième pilier du triptyque annoncé par le titre, apparaît comme une marchandise fluide, convertible instantanément en avantages matériels. Les personnages féminins d’Angélique ou de la patronne mafieuse ne sont ni stéréotypes ni victimes unidimensionnelles ; ils révèlent une ambivalence stratégique, oscillant entre résistance et usage assumé de leur désirabilité. La photographie du chef opérateur, baignée de rouges nocturnes, souligne la porosité entre intimité et spectacle. Brown expose la transaction affective sans la fétichiser, et prouve qu’au XXIᵉ siècle les corps s’affichent à la fois comme espaces de plaisir, de pouvoir et de vulnérabilité.

Résonances congolaises : du cinéma à la rue de la Paix à Poto-Poto

À Brazzaville, plusieurs avant-premières organisées par Canal Olympia ont fait salle comble. Au sortir des projections, des étudiants de l’université Marien-Ngouabi confiaient « se reconnaître dans le miroir tendu par le film, surtout face à l’illusion que le trading en ligne ou le micosavage peuvent changer une vie en un clic ». La critique congolaise salue l’ambition panafricaine du casting, réunissant Maimouna N’Diaye et Fargass Assandé, mais souligne surtout la pertinence locale : on y voit des avatars qui circulent aussi bien sur l’avenue Matsoua que sur le boulevard Valéry-Giscard-d’Estaing à Abidjan. La jeunesse congolaise, confrontée à un taux de chômage élevé et à la séduction constante de la facilité, trouve dans Axel un alter ego dramatique, averti trop tard que « les raccourcis sont souvent les routes les plus longues vers soi-même ».

Un cinéma africain comme boussole morale et laboratoire esthétique

Au-delà de l’intrigue, « Sex, love and money » s’inscrit dans le renouveau d’un septième art continental qui refuse l’exotisme de carte postale pour privilégier le réalisme urbain et l’analyse sociopolitique. Les succès récents de films nigérians sur Netflix ou de la série sénégalaise « C’est la vie » ont préparé le terrain à des œuvres qui parlent d’elles-mêmes, sans filtre occidentalisant. Brown pousse la démarche plus loin : le dilemme moral n’est pas décoratif, il constitue l’armature du suspense. Les cinéastes africains proposent ainsi un nouveau pacte au public : se divertir, certes, mais surtout négocier collectivement un horizon de valeurs capable de rivaliser avec la séduction du nihilisme lucratif.

Choisir la lucidité : dernière scène, premier pas

Lorsque le générique se fige sur le visage d’Axel, le spectateur reste suspendu à une question simple : et moi, qu’aurais-je fait ? La force du film repose sur ce transfert de responsabilité. Il rappelle que dans un monde où les comptes se soldent souvent plus vite que les consciences, il est urgent pour la jeunesse africaine de redonner un prix – et un sens – au mot intégrité. Dans l’ombre de la salle, certains murmureront peut-être un « ça n’arrive qu’aux autres ». Owell Brown répond en silence, par la seule puissance d’une histoire : depuis Abidjan jusqu’aux rives du fleuve Congo, la ligne de fracture passe désormais à l’intérieur de chacun.