Une journée mondiale, un rappel national : le sens du 26 juin

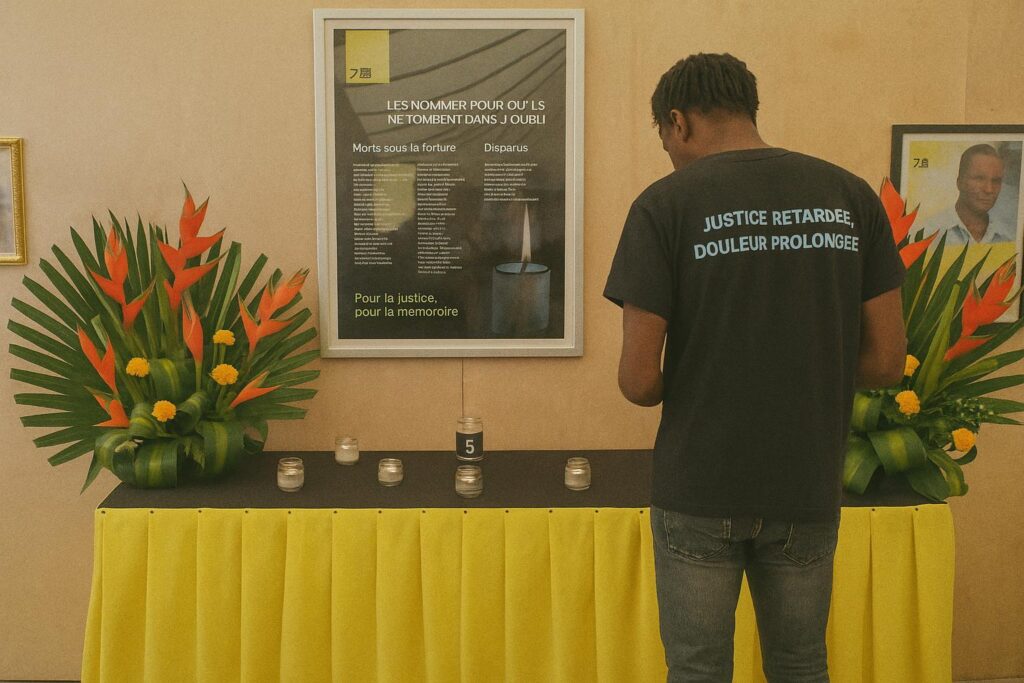

Le 26 juin 1987 entrait en vigueur la Convention des Nations unies contre la torture, instituant de facto une journée annuelle de mobilisation internationale. À Brazzaville, la commémoration a pris cette année une tonalité toute particulière. Réunis dans la salle sobrement décorée du siège du Centre d’actions pour le développement, de jeunes juristes, des représentants de la société civile et plusieurs rescapés ont observé une minute de silence. « Il ne s’agit pas de s’indigner pour une seule journée, mais de transformer l’indignation en programme d’action », a rappelé d’emblée Trésor Nzila Kendet, directeur exécutif du CAD. En filigrane, la rencontre visait aussi à questionner la pertinence des mécanismes existants, nationaux comme internationaux, et à dessiner des pistes concrètes pour les années à venir.

Un diagnostic chiffré qui interroge la résilience de la société congolaise

Depuis janvier, le CAD dit avoir documenté près de quarante cas présumés de torture. Ce chiffre, déjà interpellant, n’est selon l’ONG que « la partie émergée de l’iceberg », certaines victimes préférant le silence par crainte de représailles ou par méconnaissance de leurs droits. Ramené à quelque cinq millions d’habitants, le ratio peut paraître modeste, mais, d’un point de vue juridique, un seul cas reste un cas de trop. Les organisations partenaires, telles que l’Observatoire congolais des droits de l’homme, valident en partie cette tendance. À travers une projection statistique prudente, elles estiment que le nombre réel d’incidents pourrait doubler les données disponibles. Ces évaluations, bien qu’imparfaites, interrogent la capacité collective à préserver l’intégrité physique et morale des citoyens, en particulier la frange des 20-35 ans, souvent aux prises avec de multiples formes de vulnérabilité.

Cadre juridique et réponses gouvernementales en évolution constante

Le Congo-Brazzaville a ratifié la Convention contre la torture le 3 août 2003 et a intégré dans son Code pénal révisé de 2019 une définition élargie de la torture, assortie de peines pouvant atteindre vingt ans de réclusion criminelle. Le ministère de la Justice assure, pour sa part, que « la tolérance zéro est la règle » dans les établissements de détention. Des sessions de formation destinées aux officiers de police judiciaire et aux agents de l’administration pénitentiaire ont vu le jour en 2022, soutenues par le Programme des Nations unies pour le développement. Interrogé en marge de la conférence, un conseiller technique dudit ministère confie : « Nous ne nions pas l’existence de dérives isolées, mais nous mettons en œuvre un plan d’amélioration continue, notamment à travers la vidéo-surveillance des salles d’audition et la généralisation du registre de garde à vue. » Cette dynamique, encore en phase pilote, suscite toutefois des attentes élevées quant à sa rapidité de déploiement.

Témoignages de victimes : la jeunesse au cœur de la demande de justice

L’émotion a culminé lorsque Roberto Lissassi, étudiant en droit, a raconté la perte partielle de sa vue à la suite d’un interrogatoire musclé en mai 2022. Devant ses pairs, le jeune homme a évoqué un parcours judiciaire semé d’embûches mais marqué, récemment, par un arrêt favorable de la cour d’appel. « Je demeure confiant dans la justice de mon pays », confie-t-il, tout en appelant à accélérer la transmission du dossier en première instance. Son témoignage, salué par une salve d’applaudissements, symbolise la volonté d’une génération connectée, informée et décidée à ne plus banaliser les atteintes à la dignité humaine. Au-delà de l’émotion, la revendication d’un accès équitable à la justice s’inscrit dans une exigence de modernisation institutionnelle, laquelle doit conjuguer efficacité procédurale et proximité avec les justiciables.

Vers une synergie institutions-ONG pour éradiquer les pratiques dégradantes

Au terme des échanges, le CAD a émis plusieurs recommandations, allant de l’inscription de la lutte contre la torture à l’agenda législatif jusqu’au renforcement du fonds d’assistance judiciaire. Ces propositions rejoignent, pour l’essentiel, l’Orientation stratégique nationale des droits humains 2023-2027, document de référence piloté par la Commission nationale des droits de l’homme. « La société civile joue un rôle de vigie, l’État celui de garant. Les deux fonctions sont complémentaires », analyse la politologue Armelle Koussou, invitée de la conférence. Dans les couloirs, on évoque déjà des ateliers conjoints, destinés à élaborer des indicateurs mesurables de prévention et de suivi. Face au défi, la jeunesse congolaise, majoritaire dans la démographie nationale, apparaît comme un levier incontournable. Elle est source d’innovation, de mobilisation numérique et de veille citoyenne. En conjuguant volontarisme gouvernemental et engagement associatif, le pays détient les atouts pour transformer la page douloureuse des violences institutionnelles en un chapitre d’affermissement de l’État de droit.