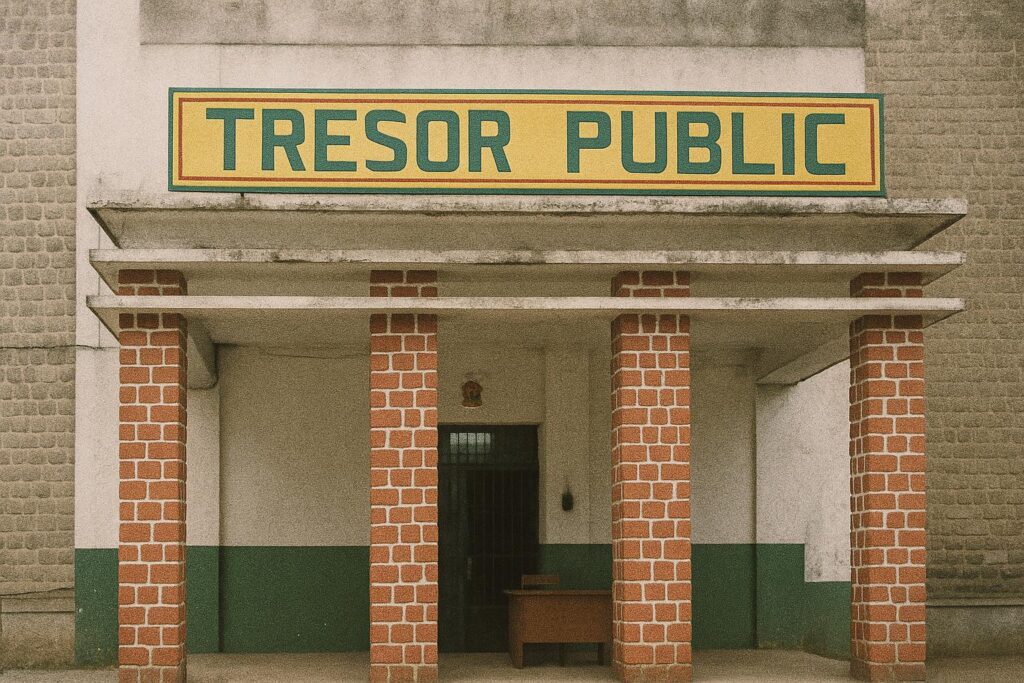

Au cœur d’une institution pivot de la souveraineté financière

Véritable épicentre de la politique budgétaire congolaise, le Trésor Public demeure l’un des leviers les plus sensibles de la souveraineté nationale. Son rôle ne se limite pas à la collecte ou à la ventilation de la ressource étatique ; il est également dépositaire de la confiance collective, de la crédibilité internationale et, pour nombre de jeunes professionnels de la finance, d’un idéal de carrière synonyme de service public. Dans ce contexte, la moindre crispation interne prend rapidement une dimension macro-économique tant les chaînes de décision sont interconnectées avec le marché, les partenaires techniques et la société civile financièrement avertie.

Origine des frictions : un management sous les feux des projecteurs

L’arrivée, le 11 juin dernier, du directeur général adjoint Hilarion Ibobi Ollessongo a été saluée, dans ses premières heures, comme un gage de continuité technique. Toutefois, plusieurs directeurs centraux affirment avoir été surpris par certaines modalités d’exercice de l’autorité, notamment la signature de titres réputés relever de la seule attribution du directeur général. Dans un courrier daté du 2 juillet 2025, le secrétaire général de la section syndicale, Marcelly Pane, a estimé que « ces pratiques, si elles se confirmaient, pourraient nuire à la lisibilité administrative » (correspondance interne, 2025). Les propos tribaux prêtés au nouvel adjoint, que l’intéressé récuse fermement, ajoutent un parfum de controverse dans un service déjà soumis à de fortes attentes opérationnelles.

La répartition des compétences : que dit la norme ?

Le décret organique portant organisation du Trésor Public précise que le directeur général adjoint assure l’intérim du premier responsable en cas d’empêchement et peut recevoir délégation ponctuelle sur les signatures financières. Dans la pratique, une courtoisie hiérarchique veut que ces prérogatives soient strictement encadrées pour éviter tout télescopage. Le professeur de droit administratif Édouard Mouandza rappelle que « la collégialité, principe cardinal de l’administration financière congolaise, impose d’associer l’ensemble des parties prenantes aux décisions structurantes » (entretien, Brazzaville, 2024). Pour les jeunes cadres, soucieux d’une progression fondée sur la compétence, ces nuances juridiques se traduisent au quotidien par une exigence de clarté dans le circuit de validation des actes.

Résonances sociales et attentes des jeunes professionnels

Au-delà du volet réglementaire, c’est l’atmosphère de travail qui retient l’attention. Les organisations syndicales, historiquement actives dans la défense des conditions de travail, redoutent la montée d’un malaise générant absentéisme ou baisse de performance. D’après une enquête interne consultée par nos soins, près de 60 % des agents de moins de 35 ans estiment que « la culture collaborative reste perfectible ». Toujours selon ce document, la nouvelle génération plaide pour des formations managériales, des espaces de dialogue périodiques et une automatisation accrue des flux afin de réduire l’incidence des tensions interpersonnelles sur la productivité.

Voies de sortie institutionnelles et opportunités de modernisation

Le directeur général, sollicité par la section syndicale, aurait mandaté une cellule de médiation interne afin de dresser un état des lieux impartial. Ce choix rejoint la dynamique de réforme impulsée par le ministère des Finances, qui encourage depuis 2022 le recours à la gestion axée sur les résultats et à la digitalisation des procédures comptables. L’occasion est donc propice à une mise à niveau des manuels de procédures et, le cas échéant, à un rappel solennel des règles de déontologie. Pour l’économiste Monique Okouala, « consolider l’esprit d’équipe autour d’objectifs mesurables est la meilleure réponse aux crispations ponctuelles » (colloque CEMAC, Pointe-Noire, 2024).

Indépendamment des polémiques, l’enjeu de fond demeure la sécurisation de la trésorerie de l’État et la protection de la chaîne de dépense publique. Les observateurs s’accordent à reconnaître que l’édifice administratif congolais dispose d’atouts notables : ressources humaines jeunes, base légale actualisée et volonté politique claire. Encore faut-il que chaque acteur, à son niveau, cultive l’exemplarité et le sens du service afin d’éviter que la diplomatie des couloirs ne supplante la rigueur procédurale. Dans un contexte économique mondial volatil, la République du Congo a tout à gagner en faisant du Trésor Public le fer de lance d’une gouvernance apaisée et performante.