Le rappel à l’ordre de New York relayé depuis Washington

Dans la salle du National Press Club, Antonio Guterres a choisi, le 27 juin, la capitale fédérale des États-Unis pour marteler un message limpide : « Les engagements signés doivent être tenus ». Le chef de l’Organisation des Nations unies a pris soin de mentionner, dans le même souffle, la résolution 2773 du Conseil de sécurité et l’accord de cessez-le-feu conclu sous l’égide de Washington. L’intention est claire : installer une architecture de confiance là où, depuis des décennies, seules récriminations et soupçons circulent entre Kinshasa et Kigali.

Un cessez-le-feu comme pivot d’une désescalade attendue

Le document paraphé, présenté comme « une étape importante vers la stabilité » par Guterres, comprend un arrêt immédiat des hostilités, le retrait graduel des groupes armés et la mise en place de mécanismes conjoints de vérification. Ce canevas, soutenu par les États-Unis, le Qatar et le Médiateur de l’Union africaine Faure Gnassingbé, vise à contenir la spirale de violence qui embrase régulièrement l’est de la RDC. Pour la population civile de Goma à Bukavu, la promesse de silence des armes demeure un espoir vital, souvent ajourné par la méfiance réciproque des chancelleries régionales.

La Mission onusienne sur la corde raide

La MONUSCO, dont le mandat a été prorogé jusqu’à fin 2024, se trouve désormais placée sous un double impératif. D’une part, accompagner la mise en œuvre technique de l’accord ; d’autre part, préparer sa propre transition, annoncée comme graduelle et « responsable ». Le pari est délicat : réussir à consolider la désescalade sans créer un vide sécuritaire que pourraient exploiter des milices aguerries telles que le M23 ou les FDLR. Des diplomates à Kinshasa admettent, hors micro, que « le calendrier politique ne peut se permettre un échec supplémentaire ». L’enjeu dépasse donc la seule confiance : il s’agit d’une bataille contre la montre.

Le rôle catalyseur des cinq co-facilitateurs régionaux

Dans cette négociation polycentrique, les cinq émissaires mandatés par la Communauté d’Afrique de l’Est et la SADC constituent un mécanisme inédit. Leur mission : fluidifier la communication entre capitales, rassurer les états-majors et traduire, en termes militaires vérifiables, la volonté politique des chefs d’État. Interrogé à Nairobi, un membre de la délégation kenyane souligne que « l’expérience acquise au Soudan du Sud et au Mozambique sert de boussole ». La méthode repose sur des visites éclair sur le terrain, des rapports hebdomadaires et un langage diplomatique calibré pour éviter tout soupçon de parti pris.

La jeunesse congolaise brazzavilloise attentive aux retombées

De l’autre côté du fleuve, à Brazzaville, la génération 20-35 ans suit l’évolution du dossier avec un intérêt mêlé d’inquiétude. La raison est autant économique que sécuritaire. Les violences récurrentes à l’est de la RDC perturbent en effet le corridor commercial reliant Kinshasa et Pointe-Noire, ainsi que les échanges culturels qui, depuis des années, cimentent la proximité entre les deux rives. Un jeune entrepreneur du quartier Poto-Poto confie « qu’une paix durable ouvrirait enfin la route pour des start-ups logistiques et des festivals transfrontaliers ». L’espoir d’un espace des Grands Lacs pacifié se conjugue donc à une ambition de mobilité accrue, quasi existentielle pour une jeunesse qui rêve d’horizons régionaux.

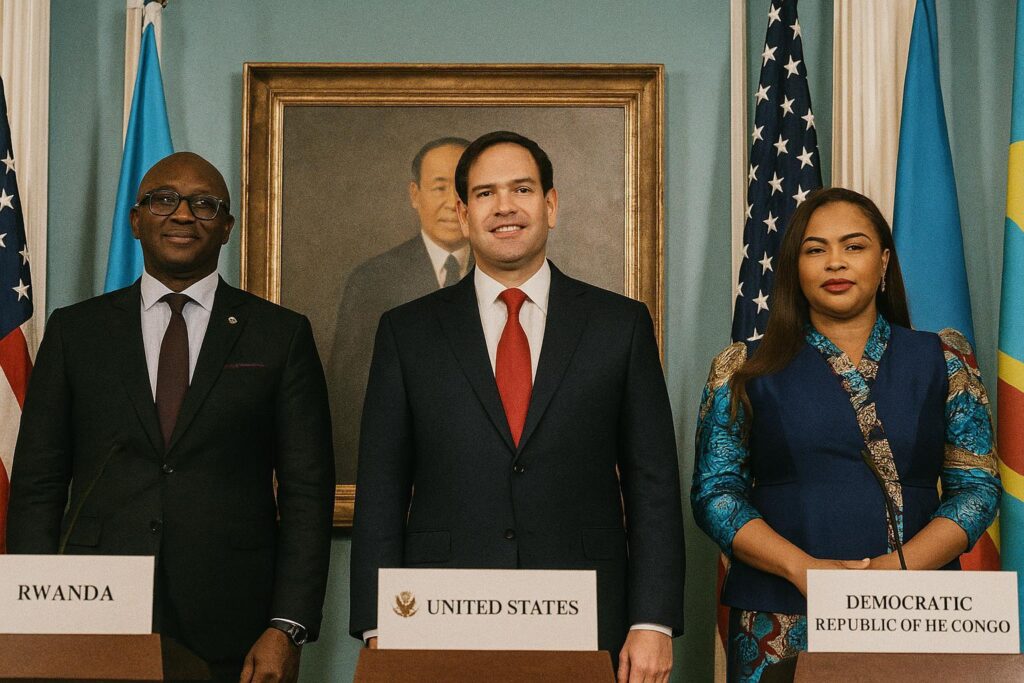

Le pari diplomatique de Washington et de Doha

Si les louanges du Secrétaire général de l’ONU à l’égard des États-Unis témoignent d’un leadership assumé, le rôle discret mais constant du Qatar mérite également attention. Doha, fort de son expertise dans la médiation entre parties antagonistes, propose un modèle de négociation inclusive où la dimension humanitaire précède la technique militaire. Des analystes considèrent que la combinaison de l’aura américaine et de la flexibilité qatarie pourrait offrir la garantie nécessaire pour surmonter l’impasse historique entre Kigali et Kinshasa.

Entre scepticisme populaire et impératifs régionaux

Sur les réseaux sociaux de Kinshasa, les hashtags oscillent entre espoir et sarcasme. « On signe pour la énième fois », ironise un internaute. Pourtant, la conjoncture régionale ne laisse guère de marge à un échec de plus. Le marché commun prévu par la Zone de libre-échange continentale africaine suppose un hinterland sécurisé et des frontières perméables aux marchandises plutôt qu’aux balles perdues. Les chancelleries de l’Afrique centrale multiplient donc les consultations pour arrimer l’accord de Washington aux programmes de développement transfrontaliers déjà actés, ce qui aurait pour effet d’enraciner la paix dans les faits économiques.

Un horizon prudent mais nécessairement optimiste

Antonio Guterres l’a rappelé : « La stabilisation de l’est congolais est la clé de voûte de la sécurité des Grands Lacs ». En filigrane, il s’agit d’un appel à la responsabilité collective. Pour Brazzaville, qui a toujours plaidé pour la résolution pacifique des différends régionaux, la mise en œuvre fidèle de l’accord résonne comme une chance de consolider sa propre trajectoire de croissance et de rayonnement culturel. À court terme, la vigilance demeure de mise ; à moyen terme, l’alignement des intérêts politiques et économiques pourrait transformer le cessez-le-feu en véritable pacte de stabilité, bénéfique à l’ensemble des jeunesses riveraines du fleuve Congo.